- START

- PROJEKT

- GESCHICHTE

- WAS UNS SAGEN SAGEN – Katrin Gschleier

- SAGENWANDERUNG - mit Margareta Fuchs

- EINE REISE – ins Val Camonica

- DER MEILER – eintauchen in die Vergangenheit

- ANTRISCHE PLAUDEREI – mit Karl Gruber

- ANTRISCHE LÖCHER – mit Johannes Ortner

- ARCHÄOLOGIE – mit Ingemar Gräber

- ANTRISCHE SCHRIFT – entdeckt im Hollenzbach

- KREATIV

- DIE ANTRISCHEN – Der Film

- ANTRISCHE SAGEN – das Hörbuch

- HOAGOSCHT – Gschichtlan aus Weißenbach

- DUNKEL DIE NACHT – ein Freilufttheater

- ANTRISCHA TRÖPFN – Literatur und Musik

- SAGENHAFTES AHRNTAL – ein Sagenbuch

- DAS WOLLKNÄUEL – eine Spurensuche

- LOCH IM GEIST – poetische Performance

- VERSUNKEN IN SAGEN UND MYTHEN - Schreibwerkstatt

- DIE ANTRISCHEN LERNEN DIE MODERNE KENNEN - Schreibwerkstatt

- ANTRISCH – ein Exposé

- ANTRISCHO – Freilichttheater Nikolausstollen

- ANTRISCH GEDICHTET– mit Paul und Klothilde

- ZUR NOTFELDLOCKE – eine Wanderung

- KRÄUTERWANDERUNG – in Stöckma Röe

- MAKE a MONSTER – ein Bastelspaß

- WANDERN

- SAGEN

- ANREISE

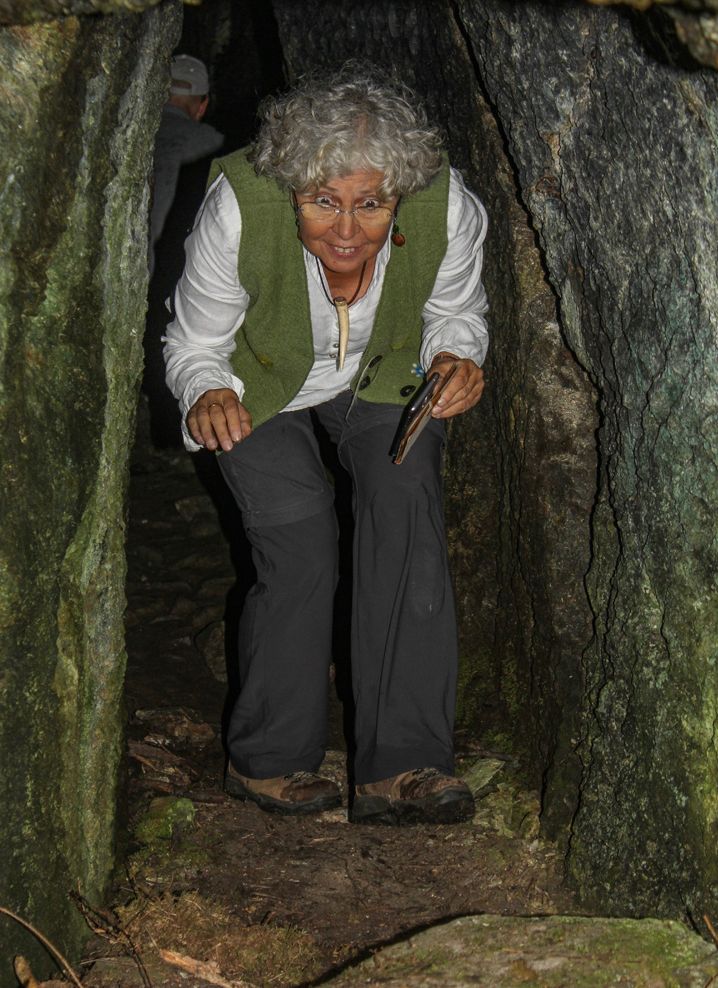

Die Lesung mit Margareta Fuchs

Die Natur- und Landschaftsführerin Margareta Fuchs stammt aus dem Eisacktal. Seit ihrer Kindheit hat sie einen tiefen Bezug zu Blumen, Bäumen und Pflanzen, aber auch zur Landschaft Südtirols. Sie verbindet Natur- und Landschaftswahrnehmung, Geschichte und Mythologie und zu einem Gesamterlebnis und erzählt Geschichten für Alt und Jung.

Unter anderem veröffentlichte sie das Buch „Von wilden und weisen Frauen“ mit 150 geheimnisvollen Frauensagen aus Tirol.

Initoator war die Öffentliche Bibliothek Ahrntal mit dem KFS Luttach

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Sagenhaftes aus dem Ahrntal

von Margareta Fuchs

…Um alles menschlichen Sinnen Ungewöhnliche, was die Natur eines Landstrichs besitzt oder wessen ihn die Geschichte gemahnt, sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Himmels blau anlässt und zarter, feiner Staub um Obst und Blumen setzt...[1]

Das 20. Jahrhundert brachte den Menschen auf verschiedenen Ebenen große Fortschritte und Veränderungen, welche das beschwerliche Leben der alpinen Bewohner um ein Vielfaches erleichterten. Parallel zu diesem Umbruch wurden aber auch die über Jahrhunderte gewohnt-vertrauten Glaubensvorstellungen und Volksmeinungen zusehends in Frage gestellt und das altüberlieferte Sagengut immer öfter als primitiv, ja fast als lächerlich angesehen. Erst in der heutigen Zeit erleben Sagen eine Art Wiedergeburt – wenn auch kaum noch in mündlicher Erzählweise, wie es jahrhundertelang an vielen langen Winterabenden während des Spinnens oder in den Sommerwochen auf der Alm an der Tagesordnung war.

Diese Ausführung soll ein kleiner Beitrag sein, an jene fernen Zeiten, wo Sagen noch lebendiges, wegweisendes Erzählgut waren, und das Durchführen bestimmter Bräuche unabdingbare Voraussetzung fürs menschliche Wohlergehen bedeuteten, zurückzuerinnern.

In den alten Sagen und Sagengestalten wohnen das Göttliche und das Teuflische, das Heilige und das Unheilige, das Gute und das Böse eng nebeneinander – das Eine scheint ohne das Andere ja wohl nicht existieren zu können.

Nach dem Glauben früherer Generationen hielten sich am Rande der Zivilisation und generell in der Wildnis verschiedenste seltsame Lebewesen auf, vor denen unsere Vorfahren Respekt und Furcht hatten und die sie mittels mannigfaltiger Rituale in Zaum zu halten versuchten – wenn auch heute die ursprüngliche Bedeutung verschiedener Sitten und Traditionen weitgehend in Vergessenheit geraten ist, wie beispielsweise der Opferkultus unserer Tiroler Vorfahren an die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft. Auch die ursprünglichen Glaubensvorstellungen über die Existenz und Nutzung heiliger Pflanzen wie Bäume und Kräuter sind nicht mehr bekannt.

Doch in so manchen Sagen schimmern alte, längst vergessene göttliche oder heilige Gestalten durch, denen erst im Laufe der Zeit oft der Stempel des Teuflischen, Bösen aufgedrückt wurde. So wurden die mit göttlichen Zügen ausgestattete Perahta oder Perchta zur wilden, oft als dümmlich beschriebenen Perchte oder Stampe und elbische, kunstreiche Wesen wie Zwerge zu boshaften Nörggelen.

Vielgestaltig und faszinierend wie die gesamte Tiroler Sagenwelt ist auch jene des Tauferer-Ahrntales, dessen Bewohner sich auch sonst durch eine ausdrucksstarke Volkspoesie und Reimlust, die vom örtlichen ‚Faust‘ bis zu frechen Spottversen und neckischen Aussagen einen breiten Bogen spannen, charakterisieren. So seien die Prettauer die gescheitesten, d. h. sie wüssten alles besser, die Peterer die reichsten, die Jaggiser die schönsten, d. h. zumindest würden sie selbst sich dies einbilden; die Johanner die stolzesten und die Lutticher die christlichsten Ahrner. Die Mühlwalder seien schon ein anderer ‚Schlag‘ und verdienten daher eine gesonderte Behandlung, während die aus Ahornach, Rein und Lappach viel Gemeinsames mit den Ahrnern aufweisen würden. [2]

Bevor nun auf die örtliche Sagenwelt näher eingegangen wird, vorher noch ein paar erläuternde Darlegungen zum vielschichtigen Sitten- und Sagenschatz Tirols.

Als die Brüder Grimm nach dem Vorbild des französischen Schriftstellers Charles Perrault (17. Jh.) und auf Anregung der Romantiker Clemens von Brentano und Achim von Arnim begannen, Märchen zu sammeln, hätten sie nie gedacht, dass ihre spätere Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“ (Ersterscheinung 1812) einen dermaßen durchschlagenden Erfolg haben und bis in die heutige Zeit anhalten würde.

Sie wurden zum Ansporn für viele europäische Länder, die eigenen Volksmärchen, -sagen, -lieder und Sitten gezielt zu sammeln und schriftlich festzuhalten. Auch in Tirol war dies der Fall. Diese Aufzeichnungen der bis dahin nur mündlich erzählten, von Generation zu Generation weitergegebenen Geschichten und Volksmeinungen erfolgten vor allem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Zu den wichtigsten Tiroler Sagensammlern jener Zeit zählen Ignaz Vinzenz Zingerle, (Sagen aus Tirol; Sitten, Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes), Johann Nepomuk Ritter von Alpenburg (Mythen und Sagen Tirols; Deutsche Alpensagen) sowie Johann Adolf Heyl (Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol), auf dessen Sammelwerk hier vorwiegend zurückgegriffen wird. Einen weiteren wertvollen Anteil auf dem breit gefächerten Gebiet der Tiroler Sagen leistete der deutsche Volkskundler Willi Mai, der im Zuge der Option von der deutschen Kulturkommission beauftragt worden war, Südtiroler Märchen- und Sagen als bewegliches Kulturgut der auswanderungswilligen Südtiroler zu erfassen. Es ist dem deutschen Erzählforscher und Ethnologen Leander Petzoldt (*1934) zu verdanken, dass die von Mai 1940/41 gesammelten Sagen viele Jahre später (2000) in Buchform erschienen sind.

Wichtige Beiträge auf dem Gebiet der Sagenforschung und -sammlung haben auch Hermann Holzmann, Hans Fink und in neuerer Zeit auch Ulrike Kindl geliefert. Eine besondere Rolle kommt dem Sagenbuchautor Karl Felix Wolff zu (Dolomitensagen). Es ist ihm zwar gelungen, den großartigen, ebenfalls größtenteils nur mündlich weitergegebenen Schatz des ladinischen Sagengutes im letzten Moment vor der Vergessenheit zu bewahren, doch dabei nahm er sich die Freiheit heraus, diese mitunter bruchstückhaften Sagen zu vervollständigen oder zu ergänzen und so den ihm erzählten Sagenstoff auf eine gewisse Weise ‚zu beeinflussen‘. Seine Sagen sind zwar eine wunderschöne Lektüre, aber aus der Sicht der Sagenforschung nicht unumstritten, da nicht mehr klar ist, was ursprüngliche Sage ist und was Wolffs ‚Zutat‘. [3]

Doch was sind Sagen eigentlich? Der Begriff ‚Sage‘ leitet sich aus dem Althochdeutschen ‚saga‘ ab und bedeutet so viel wie Erzählung, Gesagtes oder Gerücht. In ihrem Ursprung sind Sagen also mündliche Überlieferungen. Im Gegensatz zu den Märchen haben sie zumeist einen klaren Bezug zu Orten, Personen oder bestimmten Ereignissen und vermitteln dadurch – wenn auch oft nur scheinbar - einen bestimmten Wirklichkeits- bzw. Wahrheitsanspruch.

Im inneren Ahrntal lebte in uralten Zeiten ein Riesengeschlecht. Den allgemeinen Begräbnisplatz hatten diese Riesenmenschen da, wo jetzt die Kirche St. Peter steht...Bei Aufstellung des Missionskreuzes 1845 fand man ungeheure Menschenknochen, wie sie für die größten Menschen unserer Zeit nicht passen… [4]

Die Welt der Sagen in- und außerhalb von Tirol umspannt einen breiten Bogen an Sagentypen. Sie beinhaltet neben den vielen Natursagen auch zahlreiche historische und religiöse Sagen, und oft weisen diese Erzählungen auch mythologische Elemente auf. Diese im allgemeinen Sprachgebrauch sog. ‚Mythen‘ gehören zu den ältesten überlieferten Geschichten der Menschheit und werden als ätiologische Sagen bezeichnet. Sie berichten über die Entstehung der Welt und deren menschlichen, tierischen und pflanzlichen Wesen.

Sagen erzählen also von jenseitigen und dämonischen Wesen ebenso wie von historisch überlieferten Personen und Vorfällen. Sie ranken sich um Auffälligkeiten in der Landschaft (z.B. eine bestimmte Felsformation) sowie Besonderheiten in der Tier- und Pflanzenwelt (warum beispielsweise ein Tier eine bestimmte Farbe oder eine Blume eine bestimmte Blütenformation hat).

Sagen sind aber nur selten ‚uralt‘. Die allermeisten gehen höchstens auf die Zeit des Mittelalters zurück, doch oft enthalten sie sehr archaische Motive, wie beispielsweise Geschichten von Tieren, welche von jenseitigen Wesen getötet, verspeist und anschließend wiederbelebt werden.

So manche Erzählung nimmt Bezug auf vorchristliche Zeit.

„Zuhinterst im Dorfe Mühlen bricht der Mühlwalder Bach aus der Klamm hervor, wildschäumend und wutbrüllend. Dieser Teil der Klamm heißt Pramstall. Da sollen die Heiden den Götzen geopfert haben. Noch heute ist hoch oben auf einer Felswand unter dem Innermooser Bauern ein solches Götzenbild zu sehen. Freilich ist jetzt das Bild nicht mehr ganz; man sieht nur mehr den Kopf, und auch davon ist das Kinn weggebrochen, und auch von der Brust haben sich schon lange Stücke losgelöst, so erzählen die Leute in Mühlen im Tauferertal… [5]

Sagen sind aber vor allem eine Art mystische Naturerfahrung. Sie sprechen auch nichtmenschlichen Wesen wie Bäumen, Tieren usw. eine Seele zu, was die frühere animistisch-magische Weltanschauung unserer Vorfahren widerspiegelt und die tiefe Beziehung unserer Ahnen zu ihrer landschaftlichen Umgebung und den ihr innewohnenden Wesen sprich Energien

erahnen lässt.

„Unweit der Birlücke gegen Prettau hin stand in alter Zeit ein großer Birnwald. Als die Prettauer diesen Wald niederschlugen, prophezeite die Sennerin der ‚Kehrahütte‘, dass es nun viel zu kalt werde, weil kein Wald mehr die frischen Tauernwinde aufhalte. So war es dann auch. Die Gletscher wuchsen so sehr an, dass jetzt die Sonne bei der ‚Kehrahütte‘ kaum noch zu sehen ist, wo sie ehedem doch durch den ganzen Hausgang der Kaser und noch durch die Hintertüre hinaus geschienen hat.“ [6]

In Pirstall, einer Alpe in St. Peter in Ahrn, wurde manchmal die Rinderherde zu unrechter Zeit von der Almhütte fortgetrieben. „Das hat halt das Kühtreiberle getan“, denn man hörte weithin jenes eigentümliche Läuten der Kuhschellen und Glocken, das den Eindruck macht, die Herde laufe und springe über Stock und Stein dahin und es müsse jemand dahinter sein. Weit hinauf ins Gebirge wurden die Tiere gejagt, und ging man sie zu suchen, so wurden sie an Stellen gefunden, wohin sie zu führen der kühnste Hirte nicht gewagt hätte. Doch die Herde war stets vollzählig und unversehrt. Bisweilen aber hat man ihn gesehen, den Schelm, welcher der unbefugte Hirte war; hinter Steinen hat er hervorgeguckt, oder er hat dort, wo ein „Platz“ (flache Stelle) gegen einen Abgrund aufhört, sein Köpfl emporgestreckt und verschmitzt gelacht. [7]

Vornehmlich aber haben Sagen eine soziale Funktion, denn sie vermitteln anhand von äußeren Geschehnissen gesellschaftliche, politische und religiöse Vorgaben, welche in der Sage, wenn sie nicht eingehalten werden, mit strenger Strafe oder sogar mit dem Tod enden.

„In der Krimml war einmal ein großes Schießen, und das Hauptbest bildete ein prächtiger Zuchtstier. Ein Prettauer Schütze ging hinüber und erblickte auf dem Wege hinter Prettau ein Kruzifix, das sich heute in der Heiliggeistkirche befindet. Daran probierte er sein Gewehr. Er sagte: „Treffe ich das Bild, dann bekomme ich sicher das Best.“ Er schoss also und traf den Heiland durch und durch. Nun half ihm der Teufel, er gewann wirklich den Stier und führte ihn über den Tauern herüber. Wo aber das durchschossene Kruzifix stand, wurde der Stier plötzlich wild und spießte den Schützen durch und durch mit seinen Hörnern auf, so dass er augenblicklich tot war.“ [8]

Sagen spiegeln das Milieu der erzählenden Person wieder. In den Tiroler Sagen ist dies zumeist der vorindustrielle, bäuerliche Lebensraum in all seinen Facetten. Daher haben sich auch die beruflichen Tätigkeiten, die in einer Gegend von Bedeutung sind/waren, wie beispielsweise die Arbeit als Knappe, Hirte, Sennerin, Holzfäller oder Fischer, in der Sagenwelt niedergeschlagen. So erzählt jene des Ahrntales u.a. von geheimnisvollen Schätzen, die nur selten ‚blühen‘; von seltsamen menschenähnlichen Wesen, die in unwegsamen Gegenden oder sog. antrischen Löchern wohnen und Hirten erscheinen oder von wissensreichen Menschen aus der Fremde, die in den abgelegenen Tälern unserer Heimat nach Gold oder anderen edlen Mineralien suchen und sie auch finden.

Durch das ganze Tauferer- und Ahrntal geht die Sage von den antrischen Leuten. Unter diesen antrischen Leuten stellt sich das Volk kleine, in der Regel harmlose, meist freundlich gesinnte menschliche Wesen vor, welche in ganzen Familien einfach und karg von jeher in diesen Höhlen wohnen. Sie kommen nur selten heraus, nur, wenn sie von den Menschen etwas wollen, meist etwas zum Essen, und dann zeigen sie sich für die Wohltat dadurch freundlich, dass sie dem freundlichen Geber einen Schatz zeigen oder etwas Wertvolles schenken. Über ihre Abstammung berichtet das Volk wie folgt: Unser Herrgott kam eines Tages zu Adam und fragte ihn, wie viel ‚Kinderler‘ er hätte. Der Adam hat sich’s aber nicht zu sagen getraut, weil er ein ganzes Schock davon gehabt hat, und also leugnet der talkete Mensch wirklich dem Herrgott ‚woltan viel‘ von seinen Kindern weg. Darnach, wie der Herrgott so eine Weile den verlogenen Menschen angeschaut hat, sagt er auf einmal: „Die Kinder, die du mir jetzt fortgeleugnet hast, sind verborgen und bleiben verborgen.“

So hats den lieben Herrgott „verschmocht, des Loign“. Seitdem halten sich diese von Adam verleugneten Kinder in den Berghöhlen auf. [9]

Der Begriff ‚antrisch‘ oder ‚antisch‘ taucht in der Ahrntaler Sagenwelt immer wieder auf. Im heutigen Sprachgebrauch verstehen wir darunter etwas Geheimnisvolles, Seltsames, Unheimliches; im Mittel- und Althochdeutschen bedeutet entrisch bzw. entrisc so viel wie alt oder altertümlich. Vielleicht kann aber auch ein Zusammenhang mit dem lateinischen ‚antrum‘ (= Höhle) angedacht werden, zumal vermutet wird, dass schon die Römer im Tauferer-Ahrntal, z.B. in Prettau, Schurfbaue getätigt haben. [10]

„Fast an jedem Bergabhang im Tauferer- und Ahrntal findet sich ein in den Felsen gehauenes Loch, ein sog. Schurf nach etwa vorhandenen Metallen. Diese Schurflöcher sind von sehr verschiedener Länge; manchenorts hat man das Schürfen schon nach einem Meter wieder aufgegeben, andere Gänge sind, soweit sie gemessen werden konnten, an die 30 und 50 Meter lang.

Fragst du aber die Leute, was diese Löcher zu bedeuten haben, so antworten sie: „Das ist ein antrisches Loch, da sind vor alters antrische Leut drin gewesen.“ [11]

Ein solch antrisches Loch findet sich beispielsweise in der Nähe der sagenhaften Burg Kofel am Tobel beim Eingang ins Reintal sowie auf der Schattenseite zwischen Sand und Luttach mitten im Wald unter einem Felsen, wo unterhalb der Ausmündung noch die Reste einer kleinen Schutthalde zu sehen sind. Von diesem Loche geht die Sage, dass es durch den ganzen Berg bis nach Mühlwald führe. [12] In St. Johann oberhalb der ‚Platterwand‘ befindet sich ebenfalls ein antrisches Loch.

Faszinierend an diesen Geschichten aus dem Volk ist, dass es darin stets auch um die vielschichtigen Seelenanteile und zentralen Lebensthemen von uns Menschen geht wie Liebe und Tod, Freude und Traurigkeit, Macht, Gewalt, Furcht sowie Sehnsucht und Hoffnung nach einem besseren Leben u.a.m. Damals wie heute sind Volkssagen gleichermaßen aktuell, weshalb sie zusehends auch tiefenpsychologisch erforscht und analysiert werden. Am Beispiel einer Ahrntaler Schatzsage kann sich jede*r Leser*in selbst Gedanken machen, was das plötzliche ‚Blühen‘ eines wundersamen, geheimnisvolles Schatzes im übertragenen Sinne wohl bedeuten mag:

Ein alter Fütterer, ein grundehrlicher Mensch, erzählt Folgendes:

Es kam einmal, als er noch in Schwarzenbach drin hütete, ein arges Wetter, und es blitzte, donnerte und schauerte, dass sich die Hütbuben ordentlich fürchteten. Unter einen Baum getrauten sie sich nicht, weil es da leicht einschlagen könnte, und so liefen sie nun ein Stück weit hinauf zu einer Felswand, an der unten eine große Höhle war, und suchten in der Höhle Schirm. Da sehen sie auf einmal, wie sie das Loch so auf und auf musterten, ober ihren Köpfen großmächtige Kristalle herunterhangen, die wunderbar funkelten und glänzten. Sie waren so groß wie ein Mensch, in der Länge und Dicke. Die Buben wären zutod gern hinaufgeklettert und hätten diese glitzernden Brocken herabgeschlagen, aber die Seitenwände des Felsenloches waren zu steil und zu hoch und Leiter hatten sie keine; auch ging es schon dem Abend zu, und da hieß es bald die Kühe heimtreiben zum Melken. Sie sagten aber: „Morgen nehmen wir eine Leiter mit und schlagen sie herab. Dann werden wir recht reich!“

Aber Tags darauf und auch später fanden sie die Höhle nicht mehr. [13]

Die Ausführungen zur Tauferer-Ahrntaler Sagenwelt könnten noch lange fortgesetzt werden. Da ist die Rede vom Teufel, dessen Beistand schon in der diesseitigen Welt zu einem wesentlich besseren Leben verhelfen könne wie beispielsweise den Einwohnern des Platterhofs in St. Johann. Sie sollen dermaßen stark gewesen sein, dass sie große Hackstöcke übers Haus warfen, weder Gebet noch Weihwasser brauchten und sogar dem Teufel, der bei ihnen ein- und ausging, mit ihrer Körperkraft gewachsen waren. [14]

Aber auch schreckliche Ereignisse wie das Auftreten der Pest oder die Bedrohung durch Großraubtiere wie Bär und Wolf haben sich in Sage und Brauchtum niedergeschlagen.

So hat sich der kirchliche Wolfssegen, der früher in mehreren Orten Tirols üblich war und als Abwehrmittel gegen die wilden Tiere galt, am längsten in Luttach gehalten, wo er erst ums Jahr 1900 abgeschafft wurde. Bis dahin trat der Priester in der Heiligen Nacht vor der Mitternachtsmette vor die Kirche hinaus, sang wie um Fronleichnam die vier Evangelien und gab nach jedem Evangelium mit der Monstranz den Segen nach allen vier Himmelsrichtungen. [15]

Damit die äußerst wandelbare und gefürchtete Stampe oder Perchta/Berchte keinen Schaden anrichten könne, wurde bis zum 18. Jh. in der Pfarre Taufers in der Heiligen Nacht in jedem Haus, welches zwei Haustüren hatte, eine vordere und eine hintere, ‚geratscht‘. (Eine Ratsche ist ein hölzernes Lärminstrument.) Besonders gefährlich und gefürchtet war die Stampe in der Uttenheimer Aue, die einst als außerordentlich unheimlich galt. [16]

Doch das mystisch-magische Denken der Tiroler Bergmenschen, die in früheren Zeiten ihre Umgebung als hintergründig und voll von Geheimnissen erlebten, ist längst neuen, ‚aufgeklärten‘ Überzeugungen gewichen, in welchen der Glaube an eine wesensbeseelte Natur und Landschaft keinen Platz mehr hat. In einer Welt, in der vor allem das technische, nach außen sicht- und messbare Wissen zählt, braucht es auch niemanden zu wundern, dass sich die antrischen Leute, als sie einmal Zeugen eines völlig belanglosen Streites zwischen Bauern wurden, mit den Worten „Die Welt ist voller Neid und Hass, man tretet gar ins hohe Gras!" ins Berginnere zurückzogen und seither nie mehr gesehen wurden. [17]

Um so wichtiger ist es, sich auch in der heutigen Zeit mit den Meinungen und Vorstellungen unserer Vorfahren zu befassen sowie den über Jahrhunderte weitergegebenen Sagen und Sitten jenen Platz zu geben, der ihnen als generationsübergreifendes Kulturgut zusteht und sie nicht nur als unterhaltsame Erzählungen für Tourist*innen verkommen zu lassen.

[1] Grimm, Jacob und Wilhelm, Deutsche Sagen, 1865, 1. Band, Vom Wesen der Sage, S. VIII

[2] Dörrer, Anton, Volksdichterische Charakteristik aus dem Ahrntal, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Band I, Gesamtserie Band 50, 1947, S. 31

[3] Kindl, Ulrike, Kritische Lektüre der Dolomitensagen von Karl Felix Wolff, Band 1, 1983, S. 5

[4] Heyl, Johann Adolf, Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol, 1891, S. 604, Ausschnitt

[5] Ebenda, S. 571, Ausschnitt

[6] Ebenda, S. 571, Ausschnitt

[7] Ebenda, S. 571, Ausschnitt

[8] Ebenda, S. 556, Ausschnitt

[9] Ebenda, S. 606, Ausschnitt

[10] Sbrik, Robert von, Überblick des Bergbaues von Tirol und Vorarlberg in Vergangenheit und Gegenwart, Innsbruck 1929, S. 215 - 219.

[11] Heyl, Johann Adolf, Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol, 1891, S. 606, Ausschnitt

[12] Ebenda, S. 609 ff., Ausschnitt

[13] Ebenda, S. 639, Ausschnitt

[14] Dörrer, Anton, Volksdichterische Charakteristik aus dem Ahrntal, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Band I, Gesamtserie Band 50, 1947, S. 57 ff.

[15] Meusburger, Karl, Die Wölfe in unserem Heimatland, in: Der Schlern, Monatszeitschrift für Heimat- und Volkskunde, 11. JG, 1930, S. 402

[16] Heyl, Johann Adolf, Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol, 1891, S. 660, Ausschnitt, nacherzählt

[17] Fink, Hans, Zur Sagenwelt des Ahrntales, in: Das Ahrntal, Heimatkundliche Beiträge, Sonderdruck "Der Schlern" Nr. 7/8 1978, S. 89- 96.

Projekt getragen von:

Geschichtsverein Ahrntal

Bildungsausschüssen Ahrntal

Bildungsausschuss Prettau

Gemeinde Ahrntal

Gemeinde Prettau

in Zusammenarbeit mit

Vereinen aus der Gemeinde Ahrntal und Prettau