- START

- PROJEKT

- GESCHICHTE

- WAS UNS SAGEN SAGEN – Katrin Gschleier

- SAGENWANDERUNG - mit Margareta Fuchs

- EINE REISE – ins Val Camonica

- DER MEILER – eintauchen in die Vergangenheit

- ANTRISCHE PLAUDEREI – mit Karl Gruber

- ANTRISCHE LÖCHER – mit Johannes Ortner

- ARCHÄOLOGIE – mit Ingemar Gräber

- ANTRISCHE SCHRIFT – entdeckt im Hollenzbach

- KREATIV

- DIE ANTRISCHEN – Der Film

- ANTRISCHE SAGEN – das Hörbuch

- HOAGOSCHT – Gschichtlan aus Weißenbach

- DUNKEL DIE NACHT – ein Freilufttheater

- ANTRISCHA TRÖPFN – Literatur und Musik

- SAGENHAFTES AHRNTAL – ein Sagenbuch

- DAS WOLLKNÄUEL – eine Spurensuche

- LOCH IM GEIST – poetische Performance

- VERSUNKEN IN SAGEN UND MYTHEN - Schreibwerkstatt

- DIE ANTRISCHEN LERNEN DIE MODERNE KENNEN - Schreibwerkstatt

- ANTRISCH – ein Exposé

- ANTRISCHO – Freilichttheater Nikolausstollen

- ANTRISCH GEDICHTET– mit Paul und Klothilde

- ZUR NOTFELDLOCKE – eine Wanderung

- KRÄUTERWANDERUNG – in Stöckma Röe

- MAKE a MONSTER – ein Bastelspaß

- WANDERN

- SAGEN

- ANREISE

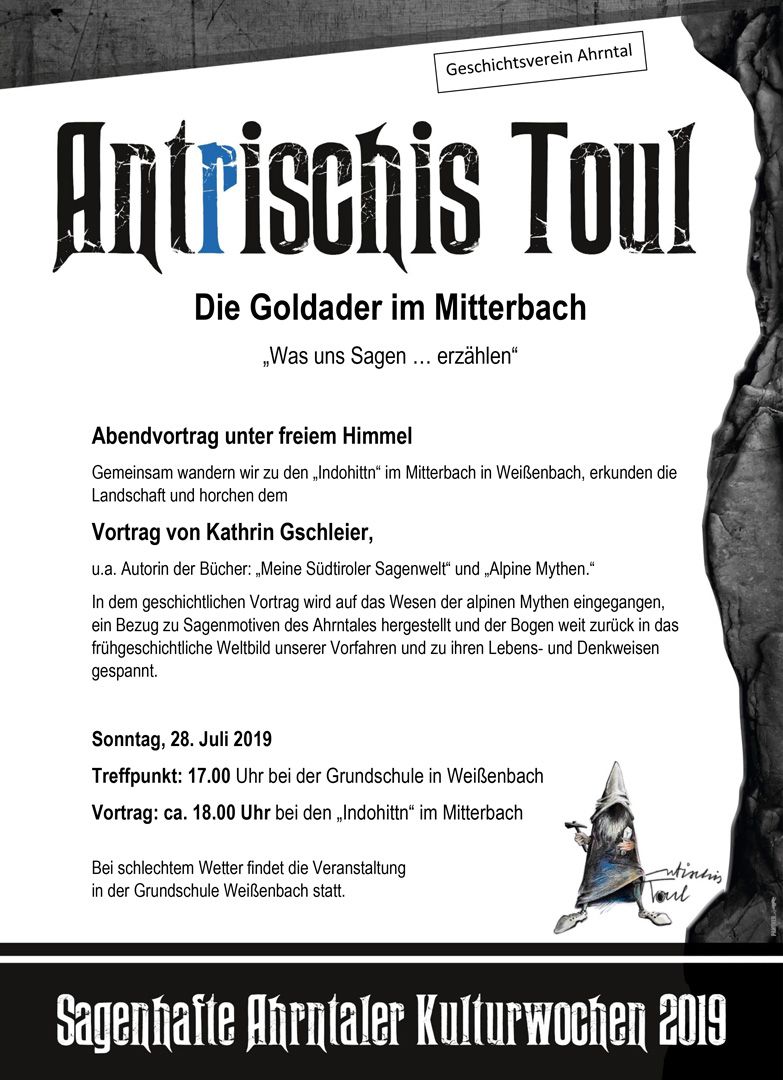

Was uns Sagen sagen

Kathrin Gschleier, u.a. Autorin der Bücher: „Meine Südtiroler Sagenwelt“ und „Alpine Mythen“ …

„Was uns Sagen sagen“

Was steckt hinter mündlich überlieferten Geschichten, wie entstehen Sagen und Mythen, welchen Bezug haben sie zu ganz bestimmten Orten und was erzählen sie uns über vergangenen Zeiten?

In einem geschichtlichen Vortrag wird auf das Wesen der alpinen Mythen eingegangen, ein Bezug zu Sagenmotiven des Ahrntales hergestellt und der Bogen weit zurück in das frühgeschichtliche Weltbild unserer Vorfahren, ihr Leben und ihr Denken Lebens- und Denkweise gespannt.

Initiator war der Geschichtsverein Ahrntal

Der Vortrag von Dr. Kathrin Gschleier:

Was uns Sagen ... erzählen

Sonntag, 28. Juli 2019

Grundschule Weißenbach

Ich möchte mich herzlich bei Paul Gruber vom Geschichtsverein Ahrntal für die Einladung zum Vortrag heute bedanken und bei Lois Steger für die begleitenden Bilder, die uns einen Einblick in das Gebiet geben, von dem unsere heutigen Sagen erzählen. Ich bin Kathrin Gschleier, Kommunikations- und inzwischen auch Kulturwissenschaftlerin, sowie freie Autorin und ich freue mich, heute hier bei euch in Weißenbach zu sein.

Im Zuge des Vortrags möchte ich euch

1. einen kurzen Einblick in die Sagenforschung geben: was Sagen sind und wie sie entstehen

2. auf die wichtigsten Sagenmotive des Ahrntals eingehen: die wichtigsten Sagenmotive rund um Weißenbach

3. auf vergleichbare Mythen eingehen: interessante geografische Orte

4. einen Einblick in die Kulturen der Ur- und Frühgeschichte geben: was uns Sagen vom Menschen- Welt- und Gottesbild früherer Kulturen erzählen.

1. Was sind Sagen?

Sagen sind mündlich überlieferte Erzählungen über ganz konkrete Orte oder historische Ereignisse mit einem wahren Kern. Für mich als Kulturwissenschaftlerin sind Sagen einerseits Hinweise auf mögliche historische, frühgeschichtliche, meist religiöse kultische Ereignisse und Hinweise auf ganz konkrete Orte, andererseits Teile von größeren Erzählstrukturen, sprich alpine Mythen und Hinweise auf ein frühgeschichtliches Menschen- Welt- und Gottesbild früherer Kulturen.

Die Bedeutung der Sagen hat sich im Zuge der Sagenforschung (als Teil der Erzählforschung) im Laufe der Geschichte verändert: die ersten uns bekannten Sammler von Sagen waren die Gebrüder Grimm, für die Sagen und Mythen in erster Linie eine kulturelle und historische Bedeutung hatten, als (Zitat) „Ausdruck von Normen, Wertungen und Ansichten der Menschen über die sie umgebende Welt und ihre kulturellen Manifestation“.

Die Gebrüder Grimm lehnten sich stark an die Naturpoesie von Johann Gottfried Herder an, der in Sagen naturverbundene Poesie sieht, die bis in die Anfänge der Menschheitsgeschichte zurückreicht und sich in erster Linie einer (vorwissenschaftliche) einfachen, sinnstiftenden und ursprünglichen Bildsprache bedient. Sagen sieht Herder als eine Art (Zitat) „Naturgeschichte mit einem mythischen Weltverständnis“, Geschichten der Natur als Ausdruck des Göttlichen, des Profanen, des Vorchristlichen, des Heidnischen.

Wie entstehen Sagen?

Sagen entstehen durch

· die Beobachtung von wiederkehrenden Phänomenen (z.B. Sage Goldbach)

· das kollektive Erleben von sensitiven Wahrnehmungen (z.B. Bilder, Gefühle)

· dem wiederholten Erzählen des Erlebten (z.B. Antrischis Toul)

Wir können uns Sagen also nur über das detailgetreue Beobachten von konkreten Naturphänomenen nähern, über das subjektive Erleben über sensitive Wahrnehmungen und innere Bilder und dieses Erleben teilen und mitteilen, um die Sagen im kollektiven Gedächtnis zu bewahren und die Sagen dem Verständnis und dem Bewusstsein der heutigen Zeit anzupassen, für die heutige Zeit adaptieren.

2. Welches sind die wichtigsten Sagenmotive rund um Weißenbach?

Wir befinden uns hier im Ahrntal, das durch den Bergbau von großer Bedeutung war, vor allem durch den Abbau von Kupfer (antrische Löcher). Wir beschäftigen uns mit dem Gebiet von Weißenbach, dessen Name dem Weiler, dem Tal und dem Bach seinem Namen gab. Im Unterschied zum Schwarz(en)bach ist Weißenbach ein lichten (heiliger positiver) Ort. Und wir wissen von archäologischen Funden auf der Schöllberg-Göge, mit Funden aus der Mittelsteinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit.

Ich möchte euch nun vier Sagen erzählen

· Die Drachenrippe

· Das antrische Mädchen von Weißenbach

· Die Versöhnung

· Schätze in Weißenbach Wir hören

· ... von einem Drachen, dessen Knochen (Steine) auf der Mitterbachalm liegen und von Schafen, denen er Schatten (Schutz) spendete

· ... von einem antrischen Mädchen, die als Salige in Felslöchern zwischen Weißenbach und Tristenbachalm wohnt und heidnischer Herkunft ist,

· ... von einem See auf der Göge-Alm, der Luttach überschwemmte und für Zusammenhalt in der Gemeinschaft sorgte

· ...von einer Goldader, die sich von der Mitterbacheralm bis zur Trattenbacheralm zieht, aber in der Wiese der Weißenbacheralm zu finden ist, von Hirten, einem Loch, einer Steinplatte und von Kristallen.

3. Welches sind aus mythologischer Sicht interessante geografische Orte

Ich gehe davon aus, dass in der Sage die Drachenrippe die Rede ist von einer Hirtenkultur, die sich im Sommer im Gebiet der Mitterbacheralm aufhielt und für ihre Gottheit in Gestalt eines Drachen einen Kult- und Siedlungsplatz auf der Weißenbachalm hatte. Die Sage vom antrischen Mädchen erzählt uns nämlich von einer weißen dreifaltigen Muttergöttin (Jungfrau, Mutter, altes Weib - Unterwelt, Erde, Oberwelt – Leben, Tod und Wiedergeburt), die zwischen Weißenbach und Tristenbachalm wohnt, heidnischer Herkunft ist und für die Vegetation, Leben und Tod zuständig ist. Das mythologische Konzept von Schriftstellers Rankes-Graves belegt eine universelle Mondgöttin der Steinzeit zurück, sie hütet das Leben im Himmel, auf der Erde und in der jenseitigen Welt.

Geografische Orte: Mitterbacheralm - Trattenbacheralm – Weißenbachalm - Gögealm

Die Anthropologin und Archäologin Marija Gimbutas belegt in Europa eine alteuropäische friedliche matriarchale Kultur (aus der Zeit 6500-3500 v. Chr), die sich entlang des Donaus, der Flüsse und Bäche des Alpenraumes bewegte. Ihre Gestalt als Fruchtbarkeitsgöttin ist jene einer weißen Schlange, bzw. eines Drachen (Wasser), ihre Gestalt als Todesgöttin. Ihre Kultorte stehen in Verbindung mit Wirbeln, Rippen oder Steinen.

Geografischer Ort: Wurmtal

Ich wage die Behauptung, dass das Bild des Drachen als mythologische Gestalt von Mutter Erde als die Verbindung der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft für diese uralte universelle Göttin als eine Mutter- und Schutzgöttin eines Hirtenvolkes steht, deren Schutzgebiet sich im Gebiet der Mitterbachalm-Goldbachalm- Trattenbachalm erstreckt, die über 100 Schafe hütete.

Geografische Orte: Weißenbach-Tristenbachalm-Felslöcher

Diese uralte Muttergöttin manifestierte sich in 3 kosmischen Gestalten: als goldene Fruchtbarkeitsgöttin (Sonne), als schwarze Todesgöttin (Erde) und als himmlische Wiedergeburtsgöttin (Mond). Im mythologischen Bild der weißen Frau (antrisches Mädchen, Salige) oder weißen Jungfrau finden wir diese uralte Ahnfrau in Weißenbach wieder.

Geografische Orte: Mitterbachalm-Goldbachalm-Trattenbachalm

Die Sage "Die Versöhnung" erzählt von einem See mit dem vielversprechenden Namen Tristensee, Drei-Stein-See, Großer Moosboden, ein heiliger Ort, mit einem Zugang zu einer jenseitigen Welt. Vergleichbar ist dieser See mit dem Tristacher See bei Tristach in Osttirol (Zeugnisse aus der Jungsteinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, bevor um 400 die Kelten einwanderten und die Stammesunion Noricum gründeten – wie übrigens bei den Ahrntaler Nachbarn im Salzburger Pinzgau auch). Hier finden wir die Zahl Drei, die den drei Gestalten dieser frühgeschichtlichen Muttergottheit entspricht.

Geografische Orte: Tristensteinsee, Tristenbachalm, Trippachgletscher u.a.

Diese Gottheit hütete aber nicht nur das Leben der Hirten und Schafe, sondern als salige Frau der Höhlen auch unterirdische Schätze, wie Kristalle oder eben auch eine Goldader, wie uns die Sage der Schätze in Weißenbach erzählt. Gold können wir nicht nur konkret im Sinne von wertvolles Erz verstehen, sondern ebenso als mythologisches Bild der Sonne, die Leben, Fruchtbarkeit, Reichtum und Wohlstand spendet. Dementsprechend kann eine Goldader im Sinne eines fruchtbaren, reichen, gesegneten und geschützten Gebiet entsprechen.

Geograf. Orte: Mitterbachalm-Trattenbachalm-Loch-Steinplatte

Alpine Mythen

Alpine Mythen sind eng an die Natur, an Naturphänomene und die Naturgewalten gebunden, durch die Macht dieser Urmutter Erde. Wenn wir heute von Frauen oder Müttern als Drachen sprechen, finden wir das Bild dieser Ur-Macht wieder. Dieses Bild der Natur und Mutter Erde beinhaltet die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft und erzählt durch die drei Gestalten von Sonne, Mond und Erde, aber auch von den drei Lebensphasen Mädchen, Mutter und weise Alte.

Die Sagen in Weißenbach vermitteln mir den Eindruck, dass es sich um ein fruchtbares Siedlungsgebiet eines Hirtenvolkes mit über 100 Schafen handelt, samt einem Kultort, an dem bereits in der Steinzeit und später in der Eisenzeit Toten- und Ahnenkult betrieben wurde.

4. Was erzählen uns Sagen über das Menschen- Welt- und Gottesbild früherer Kulturen

Beschäftigen wir uns also mit Sagen, erzählen sie uns über das Menschen- Welt- und Gottesbildes früherer Kulturen. Ihr Weltbild entsprach dem dreiteiligen Weltbild matriarchaler Kulturen, die eine universelle Muttergottheit verehrten, deren Wirkungsraum sich auf den Himmel, die Erde und die jenseitige Welt erstreckte.

Ihr Kult war bis in die Bronzezeit eng an die Erde (Felsen), das Wasser (See) und die Verbindung mit den Ahnen gekoppelt. Erst in der Eisenzeit (Schaufeln, Brandopferplatz) wurde das Brandopfer auf den Kuppen und Hügeln bedeutsam, das ganzheitliche Verständnis von Leben und damit auch die dreigestaltige Urgöttin verloren zunehmend an Bedeutung.

Bereits in der Steinzeit wurden die Toten kultisch verehrt. Das schamanische Weltbild, in dem die Welt der Lebenden eins war mit der Welt der Verstorbenen, war der Totenkult ident mit dem Ahnenkult. Aus dieser Zeit sind Vorstellungen, Praktiken und Techniken des Weiterlebens der Seele nach dem Tod überliefert, die wir heute zum Teil in Ur- und Naturvölkern wiederfinden. Die Lebenden waren über die Verstorbenen mit den Ahnen und darüber hinaus mit dem Göttlichen (Mutter Erde, weiße jungfräuliche Göttin, antrisches Mädchen) meist in Höhlen und Felsenlöchern verbunden und in einem rituellen Akt zelebrierten sie das Gedenken an die Verstorbenen.

Das Reich der Toten aber ist nicht, wie im heutigen Verständnis als Hölle zu verstehen, sondern vielmehr ein jenseitiges Reich, in der Verstorbene eine Reise unternahm. Zahlreiche Mythen, vor allem jene der Reise in die Unterwelt erzählen davon. Diese Reise unternahmen vorwiegend Herrscherinnen und Herrscher, sogenannte Ahnfrauen und Ahnherren. Jedes Jahr um dieselbe Zeit wurden die Ahnen geehrt, um Schutz für die Sippe gebeten, der ewige Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt im Rahmen des Rituals durch die Gemeinschaft geehrt. Diese Rituale des einstigen Toten- und Ahnenkult haben sich bis heute mit dem Fest von Allerheiligen und Allerseelen erhalten, dieses gemeinschaftlich zelebrierte und zugleich individuell in der Familie gefeierte Fest zeugt von dieser einstigen Verbindung der Menschen mit ihren Verstorbenen.

Zum einstigen Ritual der Bronzezeit gehörte, wie von orientalischen Völkern überliefert:

· die Aufbewahrung und Vorbereitung des Leichnams (Steinplatte)

· die Bestattung (z.B. Erde)

· die Ausstattung des Toten mit Beigaben

· das Abhalten eines Totenmahls (Schaufeln)

· die öffentliche Klage (Klagefrauen, Trauerweiber) und

· die regelmäßige Totenpflege (jährlicher Kult)1

Vergleichbare Mythologien und Kulturen der Kupfer- und Bronzezeit

Spannend finde ich in diesem Zusammenhang die Beschreibung eines, allerdings königlichen und vor allem späteren Totenrituals durch die Hethither. Die Hethiter haben parallel zu unseren Rätern der Eisenzeit gelebt. Einem Zeitraum, in dem die Schaufeln im Moor hinterlegt wurden.

Die Kultur der Hethither hat ihre Wurzeln im Mittelmeerraum, wo wir eine altanatolische Göttin (Hurriter und Hethiter) aus der Bronzezeit (vor dem 19. Jh. v. Chr.) namens Anna finden, die als Nachfolgerin der hattischen Muttergöttin Hannahanna (Urgroßmutter, Ahnfrau, heth. Hanna=Großmutter) zu sehen ist. Sie hatte keinen festen Kultort, sondern war bei den Menschen zu Hause. Sie aber bestimmte, wie viele Schafe die Menschen den Götternopfern sollten. 2

Mythen wie „Innannas/Ischtars Gang in die Unterwelt“ oder der „Gilgamesh-Mythos“, aus dem Orient in der Bronze- und Kupferzeit beschreiben den Tod nicht als Ende der Existenz, sondern als Übergang in eine andere Daseinsform. Der Verstorbene löst sich nach seinem Tod von der diesseitigen Gesellschaft, hält sich für die Umwandlung in die

andere Daseinsform eine Zeitlang in einem Zwischenraum auf und wird schließlich in der Ahnenwelt integriert.

Um zu verhindern, dass die Toten ungebeten aus der Unterwelt zurückkehrten, mussten die Hinterbliebenen die Toten mit Speisen- und Trankopfer im Rahmen eines gemeinsamen Mahls dafür sorgen, dass sie nicht einem tristen Dasein überlassen werden (Schaufeln mit Opfergaben).

Im Totenkult der Bronzezeit und Kupferzeit wurde der Leichnam, je nach geografischer Begebenheiten entweder in Höhlen und Felslöchern in der Erde abgelegt (Erde), in Mooren und damit im Wasser abgelagert (Wasser) oder als Luftbestattung als den aasfressenden Vögeln überlassen (Luft).

Letztes Phänomen finden wir bei den semitischen Völkern und Hirtenvölkern wie den Zoroastrikern, die auf die Zeit 1800-600 v.Chr. zurückreichen und sich im Iran/Persien aufhielten. Der Schöpfergott Ahura Mazda, aber auch Anahita (Wasser, Fruchtbarkeit, Schutz) und Mithra (Sonne, Fruchtbarkeit, Schutz) sind die wichtigsten Gottheiten in ihrem Pantheon und repräsentieren das Weibliche und das Männliche, das Böse und das Gute in dieser Religion. Anahitaer scheint als schönes junges Mädchen und trägt Gold und eine Sternenkrone auf ihrem Kopf. Gezogen wird ihr Wagen von vier Pferden, dem Wind, den Wolken, dem Regen und dem Schneeregen (Wasser).

Ältere, namentlich nicht bekannte jungsteinzeitliche Kulturen kennen die Muttergöttin Dana/Ana/Anna, wie sie hierzulande im Schnalstal in der Tanna und ihrem Reich Tanneneh weiterlebt. 3 Die keltische Mythologie kennt auch eine Muttergöttin Anu/Ana/Anna, aber im Unterschied zu Frau Göttner Abendroth reicht der Einfluss der eisenzeitlichen Kelten in unserem Land nicht aus, um die Götterwelt der vorwiegend kriegerischen Oberschicht bei der vorwiegend ländlichen Kultur zu hinterlassen. Ich gehe von einer älteren vorrätischen Kulturschicht aus.

Der Drache ist als das mythologische Bild einer uralten Muttergöttin zu sehen, das antrische Mädchen (Salige) als ihre weiße Gestalt der Wiedergeburtsgöttin und Hüterin des Ahnenreichs. Das Felsloch ist Grab und Eingang zu ihrem unterirdischen Reich zugleich, auf der Steinplatte (Opfertisch) wurden ihr Opfergaben dargebracht. Die Goldader das fruchtbare Gebiet, in dem die goldene Sonne ihre Kraft entfaltete.

Danke für eure Aufmerksamkeit!

Dr. Kathrin Gschleier, Brixen

1 Sarah Lange, Totenkult, Hethiter Totenritual S. 11

2 Volker Haas: Die hethische Literatur

3 Heidi Rüppel: Wanderführer Ötztaler Urweg - Hans Haid: Mythen der Alpen - Gschleier: Alpine Mythen

Projekt getragen von:

Geschichtsverein Ahrntal

Bildungsausschüssen Ahrntal

Bildungsausschuss Prettau

Gemeinde Ahrntal

Gemeinde Prettau

in Zusammenarbeit mit

Vereinen aus der Gemeinde Ahrntal und Prettau